قليلة هي الكتب التي نشعر بعد قراءتها أن شيئاً في دواخلنا قد تغيّر، وأن الإرتجاحات المعرفية والجمالية التي أصابتنا بها تحتاج إلى وقت غير قليل لكي تأخذ طريقها إلى الهدوء. لكنّ القارئ النهم والحصيف يستطيع ان يتشمم جمالها وفرادتها وسط أكوام المؤلفات الغثة التي يُعدها على عجل الكثيرون من هواة الشهرة ومُنتحلي الصفة ويبعثون بها إلى دور نشر لا يُتقن مُعظم أصحابها سوى فن مُراكمة الأرباح، بمعزل عن أية قيمة حقيقية لما ينشرون.

وإذا كان الأدب والفن بوجه عام مسألة ذوقية خاضعة لمزاج هذا القارئ أو ذاك، أو لمدى تحصيله واطلاعه، فإنّ الأعمال التي تحظى باهتمام القراء على مدار الأزمنة هي تلك التي تصدم الجنس البشري بجرأتها وقدرتها على الحفر في خفايا النفوس، أو تلك التي يتحول أبطالها إلى نماذج عليا للعيش على الأرض، أو التي تنتهك القيم واللغات السائدة وتفتح أمام الخيال البشري آفاقاً غير مسبوقة.

ليس صدفة تبعاً لذلك أن تُحافظ الكتب السماوية المختلفة على نسبة عالية من القراء المُتجددين جيلاً بعد جيل، ومعها كتب أرضية كثيرة مثل إلياذة هوميروس وأوذيساه و»ألف ليلة وليلة»، وكوميديا دانتي الإلهية، ودون كيشوت سرفانتس وفاوست وغوته وزوربا كازانتزاكي وأرض إليوت الخراب وغير ذلك من الأعمال التي أزاح بعضها العقل عن يقينياته وسلم القيم عن مكانه والجمال عن معاييره السابقة. وإذا كان بعض الكتب قادراً بسرعة قياسه على لفت انتباه البشر ودفعهم إلى التمرد أو الثورة او تغيير قواعد الاشتباك مع الواقع، فإن كتباً كثيرة أخرى لم يتيسر لها الشيئ نفسه إلا أنها عرفت كيف تراكم ككرة ثلج قراءها النادرين وتحول تلك الأقلية الهائلة، وفق أوكتافيو باث، إلى أكثرية حقيقية لا تكف عن الازدياد. ليس ثمة بالطبع من سبب واحد لقدرة بعض الكتب على الانتشار والرسوخ في النفوس والتعاقد مع الأبدية، ولكن التفاتة عميقة إلى الخلف تقودنا إلى الاستنتاج بأن كل كاتب كبير هو راء ومُفترع أغوار ومُلتقط جيد للإشارات الخفية التي تصدر عن الواقع، بقدر ما هو قادر على رسم خرائط جديدة للروح الإنسانية.

هكذا يكف دون كيشوت عن أن يكون مجرد بطل روائي مُقيم داخل اللغة ليصبح سيزيفاً من نوع آخر يُحارب طواحين هواء لا نهاية لوجودها المجازية، ويُصبح بطل كافكا رمزاً لاستلاب الانسان المسحوق تحت عجلات الآلة، ويصبح فاوست رمزاً شديد الفظاظة للتصالح مع شيطان التكنولوجيا على حساب الورود التي تُزهر في القلب، ويُصبح زوربا مثالاً من لحم ودم لكل الهازئين بالخسارات والباحثين عن شغف العيش، ويصبح لعازر خليل حاوي رمزاً للقيامةالمجهضة، ويُصبح غودو بيكيت رمزاً للأمل المرجأ والخلاص الذي طال انتظاره وسط عالم العبث والخواء القاتل.

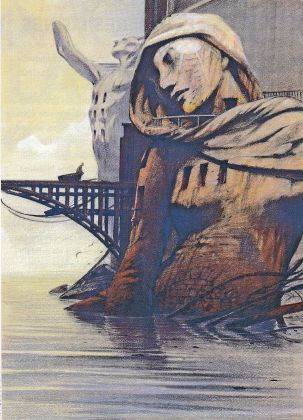

لن يكون في المستطاع بالطبع الاشارة في هذه العجالة إلى عشرات الكتب والمؤلفات التي شكلت محطات بارزة على طريق الوعي المعرفي الإنساني وانعطافاته الكبرى. ورغم أن الحقيقة الأدبية هي حقيقة نسبية وحمالة أوجه فإنني على المستوى الشخصي أستطيع أن أضع رواية «العمى «للبرتغالي جوزيه ساراماغو في خانة الأعمال الهامة التي تُميط اللثام عن الغشاوة التي تحجب نور العقل في عالم اليوم المحكوم بالكراهية والتسلط والغرائز المجردة. ففقدان البصر الذي أصاب أحد العابرين بشكل مفاجئ سرعان ما يتحول إلى وباء شامل ينتقل عبر نظرة العين من شخص إلى آخر وسط مناخات سوريالية عصية على الفهم.

وحيث يعامل العميان بوصفهم مصابين بنوع من الجنون ويتم إيداعهم في محاجر معزولة يتآمر بعضهم على بعض ويقتلون من أجل الفتات القليل الذي يرمي لهم به من وراء الأسلاك جنود قساة ما يلبثون بدورهم أن يصابوا بالعدوى. وسط عالم العمى القاسي الذي يشتغل ساراماغو بمهارة نادرة على متابعة تفاصيله لحظة بلحظة تتبدى لنا وجوهنا على حقيقتها ومنجزاتنا الحضارية المزعومة وقد عريت من كل زيف وعادت إلى خانة التذابح الوحشي على المغانم. وليس ذلك بالأمر المستهجن وفق المؤلف لأن الأرض في البدء كانت «خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة»، والعمى تبعا لذلك هو العودة إلى العماء الأصلي للوجود.

وهو وفق ساراماغو في روايته الفريدة ليس ذا طبيعة فيزيولوجية متصلة بالعيون وحدها، وإلا لما قدمت البشرية عبر تاريخها عبقريات عمياء من وزن هوميروس والمعري وبورخيس وطه حسين وغيرهم، بل هو العمى الذي يضرب العقل ويقتل الرحمة في قلوب البشر. وإذ يعتبر صاحب «الطوف البحري «بأن العمى هو أيضاً أن نعيش في عالم انعدم فيه كل أمل يرجى، يرى من جهة ثانية أن كل حرب أو عراك بين طرفين هي شكل من أشكال العمى الجمعي. وفي أرض العميان هذه ليس ثمة من حاجة لتسمية الناس بأسمائهم، بل يشير إليهم الكاتب تبعاً لأوصاف أو مهن أو أعمار أو أجناس، فهم الأعمى الأول والطفل الأحول والطبيب والكهل ذو العين المعصوبة والفتاة ذات النظارة السوداء، ويشير ألى الكلب الذي يدرأ عطشه الشديد بلعق دموع العميان الباكين بكلب الدموع. أما المرأة التي نجت من العمى فلطالما تمنت أن تقع فيه رغم دورها الإستثنائي في إنقاذ الكثيرين ممن أشرفوا على الهلاك حيث لا ينفع المرء ان يكون المبصر الوحيد في عالم من العميان . ومع ذلك فإن نجاتها تلك لم تكن في عمقها الدلالي سوى فعل إيمان عميق من المؤلف بأن الأنوثة هي ضوء العالم ومستقبله وخلاصه، كما ذهب أراغون في إحدى قصائده.

لا يبذل القارئ كبير جهد لكي يعثر على البعد الرمزي لرائعة ساراماغو التي كتبت في عام 1995 أي قبل ستة أعوام من حادثة البرجين في نيويورك وقبل ما يُقارب العقدين الكاملين على وقوع مجتمعات عدة كلياً أوجزئياً، في قبضة الظلام التكفيري. وإذا كان الكاتب قد اختار البياض لا السواد كخلفية ملائمة لمرض الخليقة المعدي فإنما لكي يدلل أغلب الظن على أن الأسود ليس وحده اللون الملائم لانعدام الإبصار وأن العمى الكامل يتحقق في ظل غياب التنوع واقتصار الرؤية على لون واحد، حتى لو كان الأبيض هو هذا اللون. أليس ذلك تماماً ما حدث للكوكب في القرن الماضي حيث طغت العقائد الشمولية على ما عداها وتحولت بلدان بكاملها إلى قلاع غير قابلة للاختراق؟ لقد لبس العمى الجمعي لبوس القومية الشوفينية تارة ولبوس الفكر التوتاليتاري تارة أخرى ولبوس الاعتصاب الديني بوجوهه الطائفية والمذهبية تارة ثالثة، ولبوس النقاء السلالي والعودة إلى الطوطم القبلي تارة رابعة.

وليس الفكر الداعشي بالتالي محصورا في طائفة أو بيئة أو جغرافيا بل إن تمثلاته وأمراضه تتجلى في العقل الباطن للكثيرين ممن يصارعونه في العلن ,ويشبهونه في الخفاء إلى أبعد الحدود. وإذا كانت رواية ساراماغو قد وجدت خاتمتها السعيدة في الانحسار الغامض وغير المعلل لوباء العمى الذي ضرب العالم فإن أنهاراً غزيرة من الدم وسنوات طويلة من التنابذ وتعطيل العقل والتنكر للحرية وفكرة الدولة لا تزال تفصلنا عن خاتمة مماثلة.